En 1909, Gustavo Martínez Alomía escribió un ensayo que marcaría un hito en la reflexión sobre las condiciones estructurales del desarrollo regional en México: Causas que han determinado la decadencia del Estado de Campeche. Su análisis, formulado en los albores del siglo XX, constituye no solo una crítica lúcida al modelo económico imperante en su tiempo, sino una radiografía precisa de los patrones de dependencia, exclusión y debilidad institucional que limitaron —y aún limitan— las posibilidades de crecimiento sostenido en la región. A más de un siglo de su publicación, este texto conserva una vigencia notable. Releído hoy a la luz de los marcos conceptuales contemporáneos, particularmente la teoría de la complejidad económica, se revela como un diagnóstico adelantado, cuya pertinencia ha sido confirmada por la evolución de la estructura productiva campechana.

Martínez Alomía denunció con claridad los efectos nocivos de una economía centrada en la exportación de materias primas —maderas, productos agrícolas— sin procesos de transformación local. Advirtió la ausencia de industria, la debilidad de la hacienda pública, la arbitrariedad en los catastros y la corrupción como impedimentos al desarrollo. A su vez, criticó la influencia de élites rentistas que perpetuaban privilegios e impedían la modernización económica. Aunque sus palabras pertenecen al lenguaje de principios del siglo XX, sus observaciones reflejan de manera notable lo que en la actualidad entendemos como una economía de baja complejidad: aquella incapaz de generar empleos de calidad, vulnerable a los choques externos y limitada en su capacidad de diversificación.

Desde la teoría contemporánea, desarrollada por Ricardo Hausmann y César Hidalgo, la complejidad económica ofrece un marco robusto para interpretar este fenómeno. Según esta teoría, el desarrollo no se explica únicamente por la acumulación de capital o la abundancia de recursos naturales, sino por la capacidad de una sociedad para articular y combinar conocimientos productivos distribuidos. Los territorios que concentran sus exportaciones en productos primarios tienden a enfrentar bajo crecimiento, escasa sofisticación tecnológica y mayor vulnerabilidad macroeconómica. Por el contrario, aquellos que logran diversificar su base productiva y sofisticar su canasta exportadora presentan trayectorias de desarrollo más sostenidas.

Campeche ha ejemplificado, de forma dramática, los riesgos de una economía dependiente de un solo recurso. Durante varias décadas, el petróleo llegó a representar más del 80 % de su actividad económica. Esta concentración extrema generó una falsa sensación de prosperidad, basada en rentas extraordinarias y no en capacidades productivas endógenas. El colapso del yacimiento Cantarell, aunado a la caída de los precios internacionales del crudo en 2014, expuso la fragilidad del modelo: contracción severa del PIB estatal, pérdida masiva de empleos, salida de empresas proveedoras y un colapso social especialmente grave en Ciudad del Carmen. Lo que Martínez Alomía identificó respecto al henequén y la madera en su tiempo, se repitió con el petróleo más de un siglo después: una estructura económica sustentada en la extracción, sin diversificación, sin valor agregado y sin resiliencia.

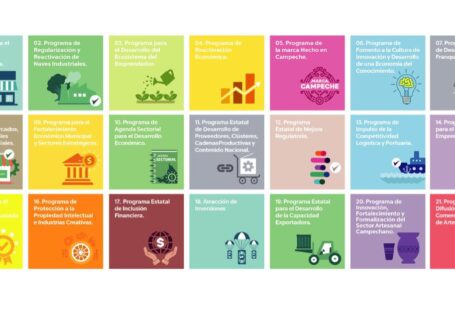

Entre 2015 y 2021, se implementó en Campeche un esfuerzo sistemático por revertir esta tendencia. Con base en diagnósticos elaborados por el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y coordinados por Hausmann y Gonzalo Castañeda, se confirmó que Campeche figuraba entre las economías menos complejas del país. Frente a esta evidencia, se diseñó el Programa Marco de Desarrollo Económico con tres ejes estratégicos: emprendimiento, innovación y exportaciones. El objetivo no era simplemente reactivar la economía tras la crisis petrolera, sino reconfigurar sus fundamentos estructurales. El programa Atrévete a Exportar, por ejemplo, se planteó como una política de escalamiento: ayudar a los productores locales a conquistar primero mercados regionales, luego nacionales y finalmente internacionales. Esta estrategia no solo respondía a una lógica comercial, sino a una intención de aumentar la densidad de capacidades productivas en el territorio, y por tanto, su complejidad económica.

Lo que emerge del contraste entre la crítica histórica de Martínez Alomía y los modelos contemporáneos es una coincidencia profunda: el desarrollo no es viable cuando se basa en la dependencia de un recurso único ni cuando las instituciones carecen de capacidad para orientar y sostener la transformación productiva. La decadencia de Campeche, ayer y hoy, ha estado asociada a modelos de crecimiento desanclados de la sociedad, excluyentes y de bajo contenido tecnológico. Por tanto, la vigencia del texto de 1909 no reside únicamente en su valor histórico, sino en su capacidad para iluminar los desafíos actuales del desarrollo regional.

Hoy, cuando se habla de planes de diversificación o de estrategias de reactivación productiva en Campeche, conviene recordar que la construcción de una economía compleja y resiliente no es una tarea de corto plazo. Requiere políticas consistentes, instituciones inclusivas y una apuesta sostenida por el conocimiento. La teoría de la complejidad nos entrega herramientas para planear, priorizar y medir. La obra de Martínez Alomía nos recuerda, en cambio, que sin voluntad crítica ni compromiso con la transformación, todo modelo económico está condenado a reproducir sus propias limitaciones.

El desafío sigue siendo el mismo que hace más de un siglo: romper la inercia de la dependencia, democratizar el acceso a las capacidades productivas y diseñar un modelo de desarrollo que no se sustente en la renta fácil, sino en el saber compartido. La historia económica de Campeche ha sido, en gran parte, la historia de un potencial no realizado. La complejidad económica nos ofrece una vía para corregir ese rumbo. La advertencia de Martínez Alomía, todavía vigente, nos exige hacerlo con urgencia y con rigor.